|

Die Stadt im Mittelalter

Der Marktplatz

Der Marktplatz

Das

Rathaus war das Zentrum der weltlichen Organisation einer Stadt und

Tagungsort sowohl des Rates als auch des städtischen Gerichts. In

kleinen Städten war der Korn- und Salzspeicher auch im Rathaus

untergebracht. Das

Rathaus war das Zentrum der weltlichen Organisation einer Stadt und

Tagungsort sowohl des Rates als auch des städtischen Gerichts. In

kleinen Städten war der Korn- und Salzspeicher auch im Rathaus

untergebracht.

Auf den Straßen und Plätzen spielte sich das mittelalterliche Leben

hauptsächlich ab. Der öffentliche Brunnen war Mittelpunkt des

alltäglichen Geschehens. Hier besorgte man sich nicht nur Wasser,

sondern tauschte auch Informationen aus. Man leitete aber auch das

Wasser aus Wasserläufen um und es entstanden Stadtbäche zur Entnahme von

Wirtschaftswasser und zur Entsorgung.

Die Trinkstuben mit dem Laubkranz über dem Eingang waren weitere

Anziehungspunkte – nicht nur für Bürger, sondern auch für Bettler und

anderes Gesindel.

Die Behörden aber auch die Bevölkerung mussten die Bedürftigen

unterstützen.

Gestank, Lärm, Rauch und Umweltverschmutzung waren Probleme mit denen

sich die Menschen einer mittelalterlichen Stadt täglich herumschlagen

mussten.

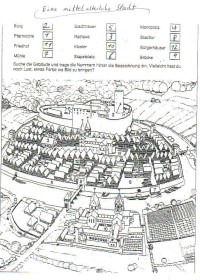

Aufbau einer mittelalterlichen Stadt

Aufbau einer mittelalterlichen Stadt

Im

12. und 13. Jahrhundert wurden in Mitteleuropa sehr viele neue Städte

gegründet. Esslingen dürfte z. B. gegen Ende des 12. Jahrhunderts das

Stadtrecht bekommen haben. Im

12. und 13. Jahrhundert wurden in Mitteleuropa sehr viele neue Städte

gegründet. Esslingen dürfte z. B. gegen Ende des 12. Jahrhunderts das

Stadtrecht bekommen haben.

Die Geschichte der Stadt Esslingen beginnt jedoch früher bei der

Dionysiuskirche. Es

lassen sich Spuren bis in das Jahr 777 zurückverfolgen. Damals entstand

die Cella, ein frühes Kloster.

Es entstanden sehr unterschiedliche Städte. Größere Städte wie z. B.

Paris oder Köln und kleinere Städte mit ländlichem Charakter wie z. B.

Esslingen. Wichtig bei der Gründung einer Stadt war die günstige

geographische Lage. Esslingen lag an einer wichtigen Handelsstraße vom

Rheinland nach Ulm, die nur rechts des Neckars verlief. Man konnte den

Neckar nur über eine Furt überqueren. Im 13. Jahrhundert wurde die

Innere Brücke und die Pliensaubrücke gebaut.

Die Verkehrsführungen verliefen beide über den Marktplatz. Erst 1960

wurde diese grundlegend verändert.

Die Städte waren Ausdruck einer architektonischen und gesellschaftlichen

Ordnung. Zu dieser geordneten Struktur gehörten auch die

bewirtschafteten und genutzten Flächen wie z. B. Äcker und Viehweiden,

die Steinbrüche und Lehmgruben außerhalb der Stadtmauer. Auch die

Siechenhäuser der Leprakranken waren außerhalb der Stadt.

Die Stadtmauer war ein Gemeinschaftswerk der Behörden, Bürgern und

Geistlichen .

In Esslingen hatte die Stadtmauer 30 Türme und Tore. Die erste Mauer war

um die Kernstadt und Pliensauvorstadt. Im 14. Jahrhundert wurde die

Obertorstadt und Beautau mit einer neuen Mauer befestigt. Sie markierte

die Grenze zwischen Landschaft und dem geregelten Leben in der Stadt.

Die Mauer diente eigentlich zum Schutz vor Angriffen um die

Stadtbewohner und die gelagerten Verkaufsgüter zu schützen. Nachts

wurden die Stadttore geschlossen und die Brücke n

hochgezogen. n

hochgezogen.

Die städtischen Siedlungen lagen entlang den Flüssen. Die Flüsse

verbanden Ortschaften und Regionen, aber waren auch schützende Grenzen.

Wenn möglich wickelten die Leute den Handel auf den Flüssen ab, weil der

Wasserweg billiger, schneller und weniger Gefahren barg als auf der

Straße. Sie benutzen dafür kleine Boote, Flöße oder große Kähne. In den

Hafenanlagen wurden die Waren umgeschlagen. Die Flussläufe spielten auch

deshalb eine wichtige Rolle, weil an ihren Ufern Mühlen und andere mit

Wasserkraft betriebene Gewerbe lagen. Die Fischerei war ein großer

Bestandteil der Nahrungsmittelversorgung.

Die Straßen führten oft durch unwegsames Gelände und waren im Sommer

staubig und wenn es regnete verwandelten sie sich in Morast. Erst im

Spätmittelalter wurden einige Straßen und Plätze gepflastert.

Typisch für die Kernstadt war die dichte Bebauung mit engen und

verwinkelten Gassen. Der Marktplatz , wo nie der Brunnen fehlen durfte

war das Zentrum. Entscheidend prägten die Kirchen und Klöster mit ihren

Höfen das Stadtbild.

Die öffentlichen Gebäude der Bürger erfüllten wichtige Funktionen, dazu

zählten das Rathaus am Marktplatz, die Korn- und Salzspeicher, die

Kaufhäuser. Unter anderem gab es Trinkstuben für Bürger und Edelleute

und öffentliche Badestuben.

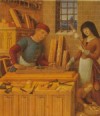

Das Bauhandwerk

Das Bauhandwerk

Für die verschiedenen Bauwerke brauchte man verschiedenes Material wie

z. B. Kalksteinquader, die man aus den Steinbrüchen brach. Es wurden

aber auch für den Mauerbau Steine der alten Stadtmauer benutzt. Der Lehm

wurde aus der stadtnahen Lehmgrube geholt. Ihn brauchte man unter

anderem für die Fachwerkbauten. Im Winter wurden die Bäume für das

Bauholz geschlagen. Für den Bau einer Kirche oder Klosters errichtete

man Schutzhütten für die Arbeiter und Mannschaftsbaracken, sowie Wohn-

und Schlafräume für die Geistlichen. Zuallererst wurde bei einer Kirche

die Choranlage gebaut und der Altar mit Reliquien gesetzt. Die Kirchen

waren die prächtigsten und stabilsten Bauwerke, sie dienten nicht nur zu

kirchlichen Handlungen, sondern auch als Archiv, Schatzkammer und Ort

der Gerichtsbarkeit.

In der Vorstadt entstanden laufend neue Wohnhäuser.

Zur Gewinnung von Bindemitteln von Mörtel errichtete man Kalkbrennöfen.

Es waren gemauerte runde Öfen, in welchen Kalk auf 1000 Grad Celsius

erhitzt wurde. Mit Wasser vermischt entstand aus dem „gebrannten Kalk“

„gelöschter Kalk“ der als Bindemittel für den Mörtel beim Mauerbau

benötigt wurde. Das Bauhandwerk kannte eine Vielzahl von spezialisierten

Berufen: von Baumeistern über Steinmetze, Maurer, Zimmerleute und

Dachdecker, bis hin zu den Arbeitern wie Träger und Mörtelmischer.

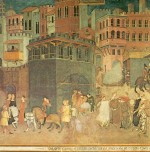

Der Markttag

Der Markttag

Der

Marktplatz war Mittelpunkt des Handels innerhalb der Stadtmauern. Die

Geldwährung im 14. Jahrhundert war die Reichsmark. Der

Marktplatz war Mittelpunkt des Handels innerhalb der Stadtmauern. Die

Geldwährung im 14. Jahrhundert war die Reichsmark.

Die Märkte dienten nicht nur dem Kauf und Verkauf, man traf auch

Bekannte und tauschte Nachrichten aus. Es gab auch Musikanten, die auf

den Märkten auftraten. Oft wurden am Markttag auch Recht gesprochen und

ein Urteil öffentlich vollstreckt.

Am Marktplatz war der Pranger, aber Hinrichtungen fanden jenseits der

Stadtmauer statt. Auf dem Markt waren die begehrtesten Produkte die die

Fernhändler mitbrachten. Stoffe, Bänder, Felle, Gewürze und Farbpulver.

Der Schreiber war auf den Märkten ein vielbesuchter Mann , bei ihm ließ

man Verträge, Briefe usw. schreiben. Als Werkzeuge dienten ihm das

Tintenhorn, Feder, Messerchen zum Radieren. Man schrieb auf

Pergamentblätter.

Die Handwerker

Die Handwerker

Die Handwerker in einer Stadt, von denen viele hart am Existenzminimum

lebten , waren in den größeren Städten in Zünfte zusammengeschlossen.

Die Handwerker wohnten je nach Beruf an verschiedenen Orten der Stadt,

z. B. die Färber, die Bleicher und die Müller am Wasser. Die Kaufleute

in der Nähe des Marktplatzes. Die Schmiede waren am Rand der bewohnten

Gebiete untergebracht, wegen der hohen Brandgefahr.

Zur Herstellung von Leder wurde die Tierhaut zuerst in einer Mischung

aus Kalk und Wasser eingeweicht, damit sich die Haare lösten. Dann

schabte der Gerber auf einem Holzblock die Haut sauber und legte sie in

einer übelriechenden Lohe aus Eichenrindenextrakt und Tierdung ein. Am

Schluss wurden die Häute gewalkt und zum Trocknen aufgehängt.

Die Küfer stellten die für die Vorratshaltung unentbehrlichen Fässer

her.

Die Waschfrauen trafen sich am Wasser. Waschen war eine öffentliche

Angelegenheit.

Die Klosteranlagen

Die Klosteranlagen

Die Mönche und Nonnen in den Klöstern lebten außerhalb der Stadt. Das

Zentrum eines Klosters war die Abteikirche. Um sie herum waren die Wohn-

und Arbeitstrakte, die Wirtschaftsgebäude und Gemüse- und Kräutergärten.

Das Glockenläuten der Abteikirche zeigte, abhängig vom Sonnenaufgang und

–untergang die Stunde an, zu denen sich die Gottesleute zum Gebet

versammelten.

Die Hinrichtung und die Pest

Die Hinrichtung und die Pest

Die

Richtstätte befand sich außerhalb der Stadtmauern. Die Urteile wurden

öffentlich vollstreckt. Die Strafen waren Rädern, Hängen, Enthaupten,

Verbrennen, Ertränken, Sieden und lebendig Begraben. Todeswürdige

Vergehen waren zum Beispiel Betrug, Ehebruch, Diebstahl, Mord, Raub und

Kindstötung. Die

Richtstätte befand sich außerhalb der Stadtmauern. Die Urteile wurden

öffentlich vollstreckt. Die Strafen waren Rädern, Hängen, Enthaupten,

Verbrennen, Ertränken, Sieden und lebendig Begraben. Todeswürdige

Vergehen waren zum Beispiel Betrug, Ehebruch, Diebstahl, Mord, Raub und

Kindstötung.

In Esslingen fanden die Hinrichtungen jenseits der Pliensaubrücke statt.

Die Pest wurde von Seeleuten 1347 – 1350 nach Europa gebracht , wo sie

so schrecklich wütete, daß ganze Landstriche entvölkert wurden.

Die Häuser im Mittelalter

Die Häuser im Mittelalter

Das Bürgerhaus war ein prägender Bestandteil der städtischen

Architektur. Die ältesten Häuser waren noch aus Holz gebaut. Erst im 13.

Jahrhundert kamen die Fachwerk- und Steinhäuser auf. Die Steinhäuser

hatten aber nur die wohlhabenden Leute. Im 14. Jahrhundert waren die

meisten Dächer noch mit Holz- oder Brettschindeln gedeckt und mit

Steinen beschwert. Die Ziegel hatten nur die repräsentativsten Gebäude

einer Stadt.

Mittelpunkt eines jeden Hauses war die offene, mit Lehm ummantelte

Feuerstelle in der Küche. Im Winter war für viele Menschen die Küche der

einzige Lebensraum, weil man durch den Ofen heizen konnte. Nur

wohlhabende Leute konnten sich einen Kachelofen leisten. Seit dem 14.

Jahrhundert boten sich die Ofenkacheln als Träger von Bildern an.

Aus Angst vor Eindringlingen wohnt man im Obergeschoß das nur durch eine

hölzerne Außentreppe zu erreichen war. Die Schlafräume waren darüber. In

manchen Häusern lebten mehrere Familien nebeneinander und jeder war dem

Lärmen des Anderen ausgesetzt. Moos und Gras dienten als

Isolationsmaterial.

Möbel gab es kaum. Als Tisch dienten auf Böcke gelegte Holzplanken.

Die Unterteilung der Gesellschaft

Die Unterteilung der Gesellschaft

Die

Gesellschaft war in verschiedene Stände aufgeteilt, denen man durch

Geburt angehörte. Zu den städtischen Oberschichten zählten der

Stadtadel, die Großkaufleute, die reichen Gewerbetreibenden sowie Grund-

und Hausbesitzer. Die Mittelstufe stellte sich aus den übrigen

Gewerbetreibenden, den Handwerkern und städtischen Beamten zusammen. Die

Unterschicht bestand aus Angestellten, Dienstboten, Henker, Totengräber,

Gefangenenwärter. Die

Gesellschaft war in verschiedene Stände aufgeteilt, denen man durch

Geburt angehörte. Zu den städtischen Oberschichten zählten der

Stadtadel, die Großkaufleute, die reichen Gewerbetreibenden sowie Grund-

und Hausbesitzer. Die Mittelstufe stellte sich aus den übrigen

Gewerbetreibenden, den Handwerkern und städtischen Beamten zusammen. Die

Unterschicht bestand aus Angestellten, Dienstboten, Henker, Totengräber,

Gefangenenwärter.

In Esslingen gab es viele vornehme und reiche Familien, die von

Bankgeschäften und vom Fernhandel lebten. Mittelschichten bildeten die

Handwerker. In Esslingen gab es 13 Zünfte. Die größte Zunft bildete die

Weingärtnerzunft. Wein war Volksgetränk und natürlich Ware zum Handeln,

z. B. Salz gegen Wein. Es gab keine Kühlmöglichkeiten, darum legte man

verschiedene Lebensmittel in Salz, zur Konservierung.

In Esslingen gehörte über die Hälfte der Bevölkerung zu den Armen, die

auf Unterstützung der Bürger, des Spitals und auf den Bettel angewiesen

waren. |